4.1 ИСТОКИ ГЕОБИОГРАФИИ

Все мы родом из детства. А оно проходит в разные времена, в разных семьях и разных местах этого мира. И все это задает рамки нашей биографии и в ее географическом измерении.

Времена не выбирают

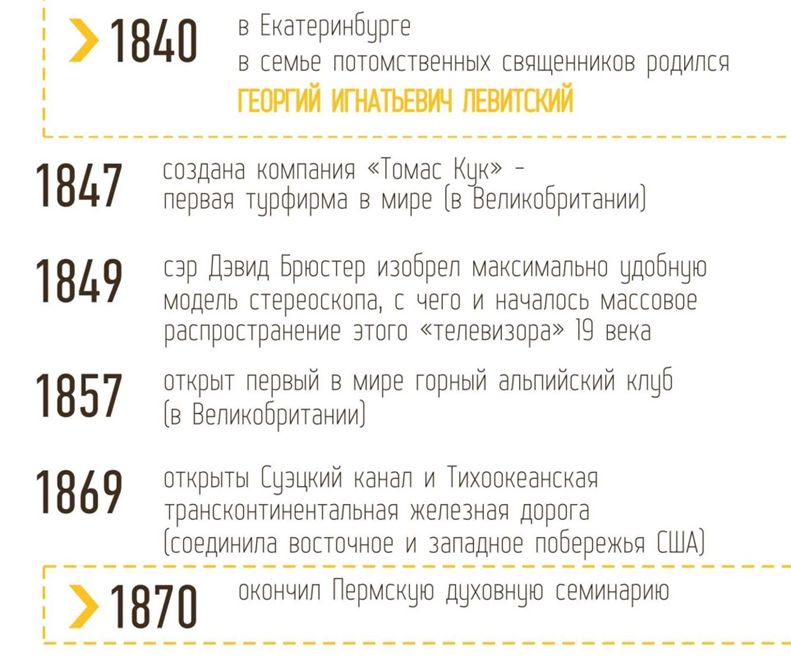

Георгий Игнатьевич Левитский родился в г. Екатеринбурге в середине XIX века (1840 г.). С точки зрения путешествий это была удивительная эпоха. Век Жюль Верна и становления массового туризма. Появления пароходов, железных дорог, велосипедов, автомобилей. Первых горных восхождений. Пляжных курортов. Доступных фотоаппаратов.

«Путешествуй, ипохондрик, что бы исцелиться от своей ипохондрии! Путешествуй, мизантроп, чтобы полюбить человечество! Путешествуй, кто только может!» - писал Н.М. Карамзин в «Письмах русского путешественника», опубликованных в 1791-1792 г.

Его услышали. И поехали. Путешествия стали почти обязательной практикой для русской дворянской элиты. Травелоги и описания разных мест превратились в массовое чтиво: в 1888 г. по «географии и путешествиям» вышло 144 сочинения тиражом 141 062 экз. против 33 сочинений тиражом 31 070 экз. по «политическим и общественным вопросам» и 46 «философских» сочинений тиражом 62 920 экз.

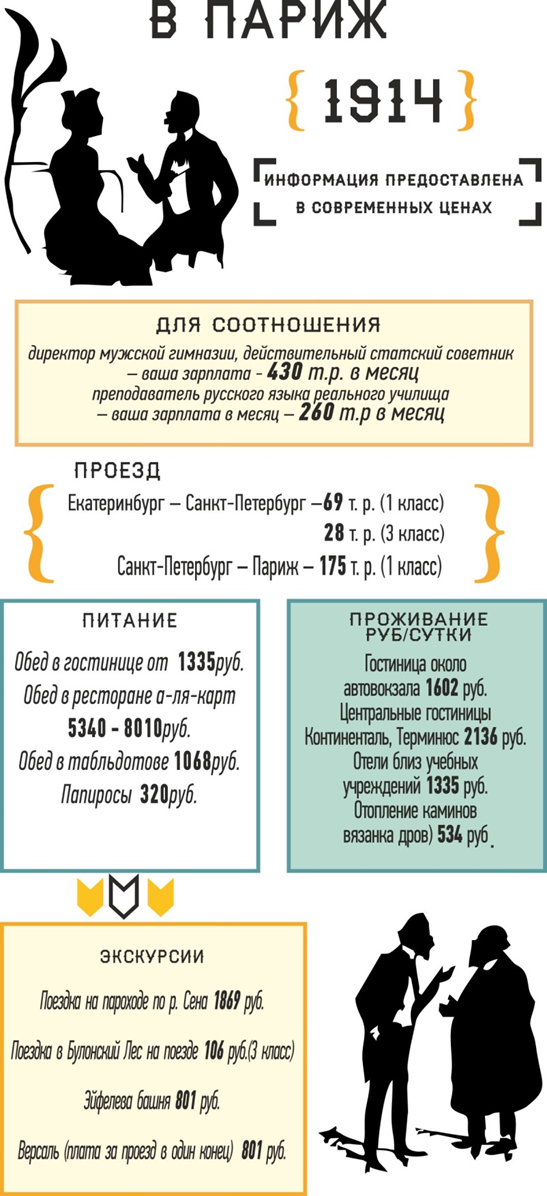

Среди этих путешественников вполне мог оказаться и Георгий Левитский. Он хотя и не принадлежал к дворянскому сословию, но уровень благосостояния его семьи (отец служил протоиреем в одном из главных собором Екатеринбурга) был вполне достаточен для путешествий. Хотя стоимость последних в те времена была достаточно высокой и доступной очень ограниченному кругу.

Посмотреть цены на другие направления

При всей «массовости» в России в начале XX в. ежегодно выдавалось в среднем 27 тыс. заграничных паспортов (0,2 % населения империи), а позволить себе поездку за границу могли только очень состоятельные люди.

Ограничен был и круг направлений. Среди основных – европейские страны, православные места, кавказская Ривьера и местные достопримечательности. Африка (помимо Египта), обе Америки, Азия (за исключением приграничных Китая и Японии), да и тем более Австралия с Россией – были вне протопанных массами троп.

В этом плане Георгий Левитский с его путешествием от Кронштадта до Осаки, заходом в порты Аравии, Индии, Цейлона был явно вне контекста его времени.

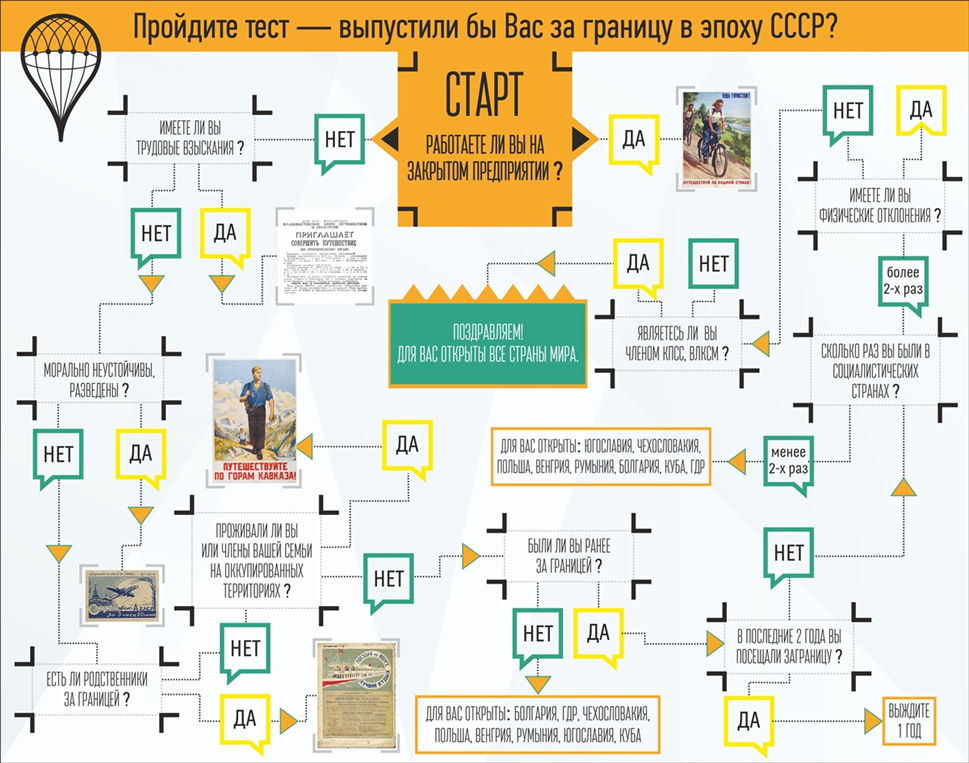

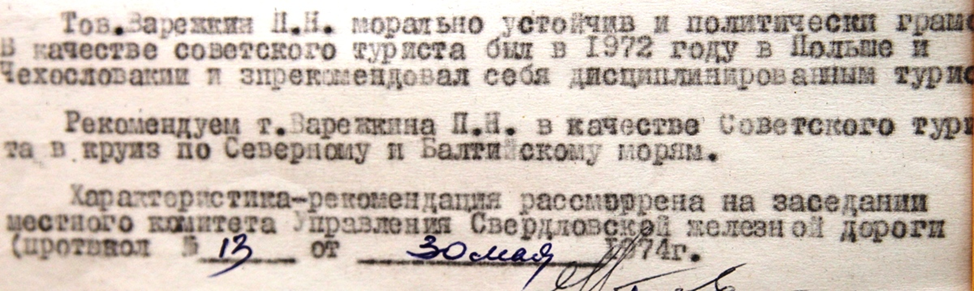

Среди избранных, правда, уже другой эпохи был и начальник службы движения Свердловской железной дороги Петр Варежкин. В 1980 г. он посетил Кубу – свою 19 зарубежную страну.

О таком в СССР могли мечтать немногие. В 1983 году в Свердловской области отказ в выезде в капстраны составил 58%, в соцстраны – 35,5%. За границу выехало около 13 тыс. человек (0,34 % населения области).

При этом отправляющим органам рекомендовалось «особо обратить внимание при подборе кандидатур, которые уже неоднократно бывали за рубежом, т.к. показывает опыт, эти туристы в основном интересуются валютными вопросами, торговлей, куплей-продажей и др.», «еще более тщательно подбирать, если не исключать совсем супружеские пары». О том, чтобы поехать с детьми не было даже речи.

«Перед выездом в загранку

Заполняешь кучу бланков…»

Железный занавес окупался огромными размерами и потрясающим разнообразием мест и ландшафтов Родины. В итоге многие родившиеся в ту эпоху принципиально в 1990-е не поехали за границу.

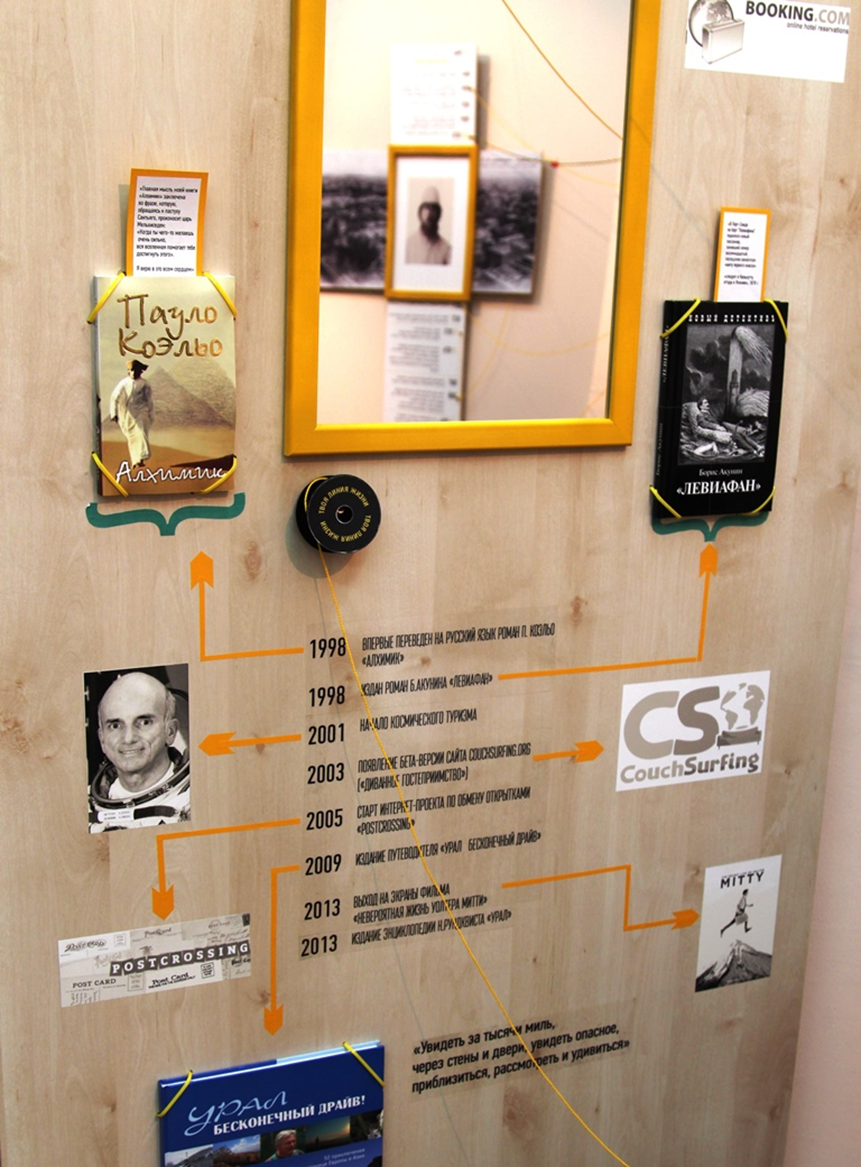

Сегодня нам не найти ни такого типажа, как Георгий Левитский, ни такого как Петр Варежкин. Все границы открыты. Стоимость путешествий тоже снизилась. Появились авиакомпании-лоукостеры, каучсерфинг, хостелы, порталы по бронированию, Экскурсопедия и прочие отличные вещи, позволяющие путешествовать практически бесплатно. Путешествия стали базовым элементом «мобильной» культуры современности.

Тем не менее, за границу сегодня выезжает не более 10 % жителей нашей страны, а 75 % населения не путешествует и по внутренним маршрутам. Значит, не только политические и экономические факторы определяют ситуацию, но и границы в нашем сознании.

Весь в родителей?

Как мы уже сказали, Георгий Левитский родился в семье потомственных священников. Судьба его была предопределена. Сначала окончил по воле отца Пермскую духовную семинарию, затем Санкт-Петербургскую духовную академию и был устроен на службу дьяконом. Ну а дальше по стопам отца – стать протоиреем или добиться еще больших успехов. Продолжить линию потомственных священников и в лучшем случае за свою жизнь совершить поездку в Оптину пустынь или Иерусалим.

Но все пошло не плану. В 54 года он совершает почти кругосветное путешествие, а жизнь заканчивает на посту рядового священника церкви Николаевского исправительно-арестантского отделения. Хотя не исключено, что на такую судьбу Георгия повлиял все-таки отец, но другим способом – создав дома прекрасную библиотеку, в которой наверняка были все книжные новинки, включая, например, вышедший в 1873 г. роман Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» и другие травелоги того времени.

100-летием позже в 1973 году другого молодого парня Максима Шипулина отец берет в путешествие на горбатом запорожце от Свердловска до Прибалтики и обратно. Больше 10 тыс. км и доверенная отцом роль штурмана произвели на 14-летнего парня неизгладимое впечатление. Эта «прививка» сделала его путешественником на всю жизнь. Последний чемпион СССР по спелеологии, дайвер, яхтсмен часто поступает как Верещагин в «Белом солнце пустыни»: «Пойдем? Пошли!». За это судьба подкидывает ему разные приключения – например, его команда доставала знаменитый Челябинский метеорит со дна оз. Чебаркуль.

Девиз Максима по жизни: «Прошлые заслуги не считаются, будущие заслуги не считаются - только здесь и сейчас!».

В 1970-е маленькому Павлу родители позволяли делать то, чему может позавидовать любой ребенок. Оба родители работали в органах МВД, имели один раз в год право на бесплатный проезд на поезде в любую точку РСФСР. Павел вставал перед большой картой и тыкал пальцем в то место, в которое они едут в этом году. И они ехали!

Все 90-е Павел уже сам мотался по командировкам, занимался челночным бизнесом. В 2000-е создал свою турфирму, где и работает сейчас, путешествуя много и интересно.

А какую геобиографию определила ваша семья?

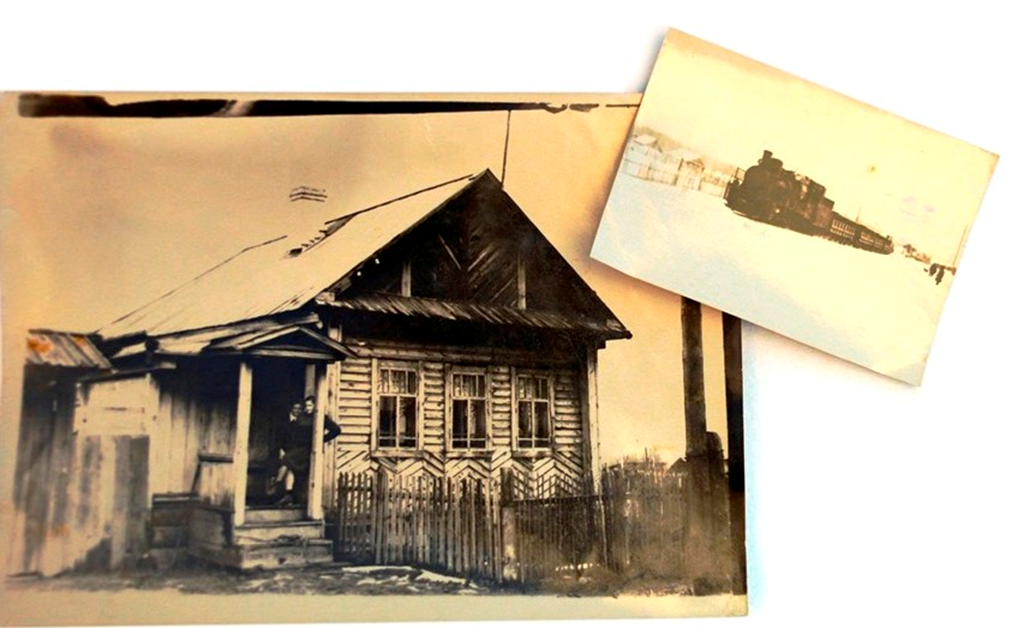

Я родилась в доме на станции …

Я выросла в доме, стоявшем поблизости от железнодорожных путей. Стук колес и мелькание света на потолке комнаты вошли в меня с детства. Поезда все куда-то ехали, ехали. И мне хотелось куда-то ехать, ехать. И я махала проходящим поездам, а мне почему-то не махали. Когда мне было 5 лет, в одном из вагонов пролетающего поезда увидели маленькую девчушку и весело помахали ей, позвали за собой. И я поверила, что я тоже когда-то поеду.

Страсть путешествовать осталась с Ларисой Катаевой на всю жизнь. Совсем недавно выросшая и выучившаяся на психиатра дочь поставила маме диагноз – «Дромомания» (от греч. drómos — бег, mania - безумие, страсть, влечение)[1] – непреодолимое, приступообразно возникающее бесцельное стремление к перемене мест, переездам, бродяжничеству. Не самостоятельное психическое заболевание, проявляющееся в основном в детском возрасте. Относится к импульсивным состояниям. Иногда основным побудительным мотивом становится так называемый сенсорный голод - потребность во множестве новых и ярких впечатлений.

Здорово, что именно такой человек как Лариса Катаева руководит сегодня музеем писателя Ф.М. Решетникова - выходца из семьи почтовых служащих, создавшего яркие образы ямщицкой жизни и русской дороги. В собственности музея, располагающегося в бывшем почтовом подворье, – предметы дорожного быта, почтовые повозки, ямщицкая, конюшня и каретный сарай.

Рожденному у Дороги суждено с ней жить?

[1] Интересно, что практически современник этого термина Сенека, однажды написал в письме своему другу следующее: «Ты не странствуешь, не тревожишь себя переменою мест. Ведь такие метания — признак больной души. Я думаю, первое доказательство спокойствия духа — способность жить оседло и оставаться с самим собою».

Поделитесь своим мнением, идеей, историей